» MILES AHEAD «

Sperrig und betörend, arrogant und selbstlos, feinsinnig und gewalttätig – aber immer mit Stil. Miles Davis ist bis heute nicht zu fassen. Wer sich von ihm verführen lassen will, dem verschaffen Filme, Bücher und Schallplatten schnell Zugang.

Das Album Kind of Blue von 1959 gehört zu den erfolgreichsten Aufnahmen der Jazz-Geschichte; es hat den Ferrari finanziert, mit dem der drogensüchtige Trompeter durch New York raste. Auf das Meisterwerk angesprochen reagierte Miles Davis meist schroff. Die Vergangenheit existierte für ihn nicht, Davis war kein nostalgischer Mensch. Erreichte Ziele interessierten ihn nicht mehr, er war sofort unterwegs zum nächsten.

Der Zahnarztsohn kam aus wohlhabenden Verhältnissen, allerdings führten seine Eltern eine zerrüttete Ehe mit brachialer Streitkultur. Beides prägte ihn: selbstverständlicher Wohlstand und die Unfähigkeit Beziehungskonflikte konstruktiv zu führen. Zwei Leitthemen bestimmen sein Leben: die Fähigkeit permanenter musikalischer Innovation und der amerikanische Rassismus. Blues und Jazz sind die wichtigsten Beiträge der USA zur neueren Musikgeschichte, sie sind die neue klassische Musik. Diese »schwarze Musik«, egal von wem gespielt, ist allerdings so eng Verbunden mit dem damaligen Apartheitsregime wie die europäische klassische Musiktradition mit dem Christentum. Auch Miles Davis kann man nicht ohne seine Weltsicht verstehen.

ER UNTERSCHIED NICHT SCHWARZE UND WEISSE, SONDERN HUMANISTEN VON RASSISTEN.

Mit dem Bebop begann sich in den 1940er-Jahren die Wut der Diskriminierten langsam Bahn zu brechen.

Die Revolutionäre um Charlie Parker und Dizzy Gillespie wollten keine Musik mehr machen, die man auf der Straße summte, »um sein Mädchen aufs Küssen einzustimmen«, wie Davis meinte. Keine grinsenden Schwarzen mehr auf der Bühne, die ein weißes Publikum unterhalten wie Clowns im Zirkus. Kein lieblichen Melodien zum Mitsummen. Die Musikgeschichte von Miles Davis beginnt in dieser Epoche der wohlbegründeten Wut. Das Thema Rassismus durchzieht seine ganze Autobiographie (1989), die er Quincy Troupe diktiert. Das Buch ist eine Enzyklopädie des Jazz, aber auch meinungsstarke Alltagsgeschichte, irrlichternde Psychologie und Verarbeitung drastischer Erfahrungen. Es ist ein Buch über Komposition, Kollegialität und Drogensucht, über Förderung auf Aufstieg anderer Musiker, private Tragödien, eingestandener Irrtümer und über die tägliche Diskriminierung.

Nach acht Jahren skandalfreier Präsidentschaft von Barack und Michelle Obama entstand der irrige Eindruck, die Zeiten würden humaner – aber nun gibt Donald Trump den Rassisten Aufwind und erinnert an die schlimmen Zeiten der Apartheit. Er und Teile seiner Regierung sympathisieren mit den rechtsradikalen Medien, die am liebsten die Rassentrennung wieder einführen wollen unter der Davis aufwachsen musste. Es ist also keine Hysterie, sondern bis heute Alltag, wenn wir in seiner fast 600-seiten umfassenden Autobiographie dem Rassismus als größten Leidensfaktor seines Lebens begegnen. Als die Baronesse Pannonica de Koenigswarter auch ihm die berühmte Frage stellt, welche seine drei größten Wünsche seien, antwortet Davis nur: »WEISS zu sein.« Die Schroffheit des Musikers erklärt sich ganz einfach damit, dass er immer wieder sieht, wie Weiße damit reich werden, dass sie die Innovationskraft schwarzer Musiker ausbeuten. Geringere Bezahlung, schlechtere Verträge, Hotel-, Restaurant- und Auftrittsverbote, verstärkt noch im Süden, lassen einen heute verständnislos den Kopf schütteln. Für Schwarze war die Karriere als Jazz-Musiker eine Aufstiegsoption, für die Weißen war sie der Ausstieg aus der Gesellschaft, der maximale Protest: mit Schwarzen auf der Bühne zu stehen war der Alptraum des weißen Establishments und in vielen Staaten lange verboten. Davis wählt seine Musiker nicht nach Haut-, sondern nach Klangfarbe und Fähigkeiten aus und bekam dafür von allen Seiten viel Kritik. Aber wer in seiner Formation den Herausforderungen gewachsen war, wurde meist später selbst zum »Leader«.

Im gleichen Jahr wie der Film »Miles Ahead« (2015) kommt »Born to Be Blue« über das Leben von Chet Baker ins Kino. In Deutschland findet allerdings nur letzterer einen Verleih; Davis hätte das als typisches Ereignis beschrieben: Obwohl Baker das Spiel von Davis nachahmte, auch den Stil des Cool-Jazz, wird der Epigone und nicht der Erfinder erfolgreicher. Er ist Weißer. Baker verzeiht man die Drogensucht, Davis nicht. Für Davis war das alles kein Zufall: Da man die Schwarzen nicht wollte, protegiert man die Weißen; der Baker-Film kommt in die Kinos, der Davis-Film findet keinen Verleih. Chuck Berry erfindet den Rock’n’Roll, aber Elvis Presley und die Beach Boys machen damit Millionen Dollar.

Auch über seinen Tod hinaus scheint Davis ein gutes Gespür gehabt zu haben für die Ereignisse. Dass er Donald Trump nicht mehr erleben muss erscheint als Gnade; die Rückkehr des neuen Richard Nixon hätte ihn frustriert.

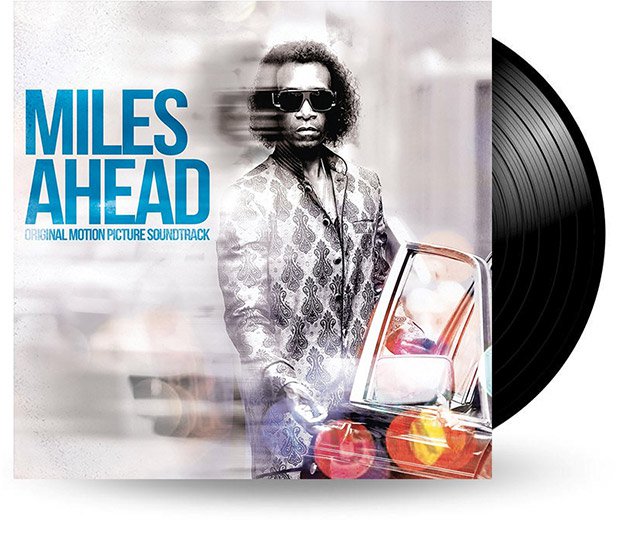

Der Filmemacher Don Cheadle macht in Miles Ahead nicht den Fehler ein Leben, das in keine Schablonen passt, in den eindimensionalen Heldenplot eines pathetischen Biopics zu pressen. Weder seine Musik noch sein Leben sind Material für ein feel-good-movie. Er zeigt Davis daher nicht vor applaudierendem Publikum, sondern in seiner schwersten schöpferischen Krise.

In den 1970er-Jahren war er einige Jahre von der Bildfläche verschwunden, er schrieb keine Musik, litt an Krankheiten und gab keine Konzerte. Drogenexzesse, Geldverschwendung und Beziehungsgewalt bestimmen den Alltag. Der Film zeigt den fiktiven Versuch eines Journalisten über diesen Mann ein Porträt zu schreiben, was misslingt, und die skurrilen Abenteuer der beiden Männer in New York. Es geht rau zu. Davis Erinnerungen werden wach. Der Film springt in die Zeit der 1950er- und 60er-Jahre, hin zu anderen, manchmal besseren Lebensmomenten, die aber in der krisenvollen Gegenwart präsent sind. Man behält nicht leicht den Überblick, aber damit ist der Film ganz dem Realismus verpflichtet: Wer überblickt schon sein Leben, seine Geschichte? Wer weiß, warum er auf Abwege gerät? Erst recht bei genialen Schöpfern folgt das gelebte Leben keiner Märchenhandlung, keinem linearen Plot und keiner poetic justice.

Miles Davis hat um die 60 Studioalben aufgenommen, eine vollständige Diskographie ist kaum zu finden. Legt man seine LPs auf, dann hört man den Soundtrack eines vielstimmigen Lebens. Es ist unmöglich, alle Werkphasen zu lieben, der Trompeter überfordert mit seiner Schöpferkraft. Nur eins ist Miles Davis nie: »Retro« – und damit ist er, so paradox es klingt, aus heutiger retromanischer Sicht völlig unzeitgemäß. Heute blicken viele Musiker zurück, als gäbe es keine Zukunft. Davis wäre mit ihnen nur schwer klar gekommen, wie er generell mit den meisten Menschen nicht klar kam. Der Einblick des Films in eine Krisenphase nimmt viele Bilder und Momente auf, die Davis in seiner Autobiographie beschrieben hat. Von einigen ist bis heute unklar, was davon erfunden ist und was nachweisbares Ereignis. Dieses Leben ist voll Stilwillen und desinteressiert an nackter Rationalität, an bloß realen Momenten. Real an Miles Davis ist aber bis heute jede Note seiner Musik. Vinyl speichert diesen schwierigen Charakter. Und Musik hört man im Film und auf der Doppel-LP des Soundtracks eine ganze Menge. Man kann kein »best-of« dieses Musikers vorlegen, dafür ist Jazz generell ungeeignet, aber man kann Hörproben verschiedener Werkphasen vorstellen. Drei Plattenseiten lang erklingen Kompositionen zwischen den 1950er bis 1980er-Jahre. Die letzte Plattenseite wird Davis in einem besonderen Aspekt gerecht: Jazz ist Gegenwart, die Vergangenheit ist vergangen. Der Pianist Robert Glasper hat vier Kompositionen beigesteuert, die sich künstlerisch mit Davis auseinandersetzen.

Elvis ist tot, aber die Kompositionen und Samples von Robert Glasper beweisen: Miles Davis lebt! Die LPs, die Davis aufgenommen hat, bieten bis heute kein abgeschlossenes Werk, sondern sie strahlen eine Kraft aus, von der viele inspiriert werden. Musik, Autobiographie und auch der Film sind durchzogen von der Aufforderung, sein Ding zu machen, sich nicht unterkriegen zu lassen, sich der Gegenwart zu stellen, lieber Ehrlich als Höflich zu sein. Miles Davis hat die Ungerechtigkeiten einer rassistischen Kultur nicht akzeptiert, er hat nicht auf diplomatische Weise den Mund gehalten, nicht ins Publikum gegrinst und sich nicht »zum Affen gemacht«. So viel Direktheit war selten, so viel geniale Musik war selten; wahrscheinlich gehört beides zusammen. Man kann ihn immer noch nicht fassen, aber das Hören, Sehen und Lesen bleibt nicht nur Genuss, sondern Erkenntnis. Der Rassismus in den USA kehrt leider kraftvoll zurück, das Lebenswerk von Miles Davis ist daher noch nicht vollendet. Gut, dass er noch lebt.

Miles Davis hören ...

Die unüberschaubare Anzahl an LPs lässt sich am besten durch den Gang in einen guten Plattenladen bewältigen. Mit Kennern reden und reinhören!

Drei lebendige Auseinandersetzungen mit Miles Davis ...

Von und über Miles Davis lesen ...

- Miles Davis / Quincy Troupe: Die Autobiographie. Heyne, München: 2000.

- Wolfgang Sander: Miles Davis. Eine Biographie. Rowohlt, Berlin: 2010.

- Tobias Lehmkuhl: Coolness. Über Miles Davis. Rogner & Bernhard, Berlin: 2009.

In jeder guten Überblicksdarstellung, Geschichte und Einführung in den Jazz finden sich Kapitel über Miles Davis. Empfohlen seien Michael Jacobs All that Jazz und Wolfgang Kampmann: Jazz. Eine Geschichte von 1900 bis Übermorgen.

Ebenfalls wieder lieferbar: Die Jazzmusiker und ihre drei Wünsche. Fotografiert und notiert von Baronesse Pannonice des Koenigswarter. (Alle erschienen im Reclam Verlag.)

Weitere News

Judas Priest

»Man könnte fast sagen, dass sich Judas Priest die 80er mehr oder weniger zu Eigen machten« - Ein Einblick in die Bio- und Discografie der legendären Metal Band

- MORE -